Gespaltene Gedenkfeiern zu 30 Jahre Operation „Oluja“ („Sturm“)

Während in Kroatien der 5. August ein Feiertag ist – benannt als „Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit“, wird in Serbien offiziell des größten Pogroms des 21. Jahrhunderts gedacht. Tief gespalten sind die offiziellen Gedenkfeierlichkeiten zur einstigen Operation „Oluja“ („Sturm“).

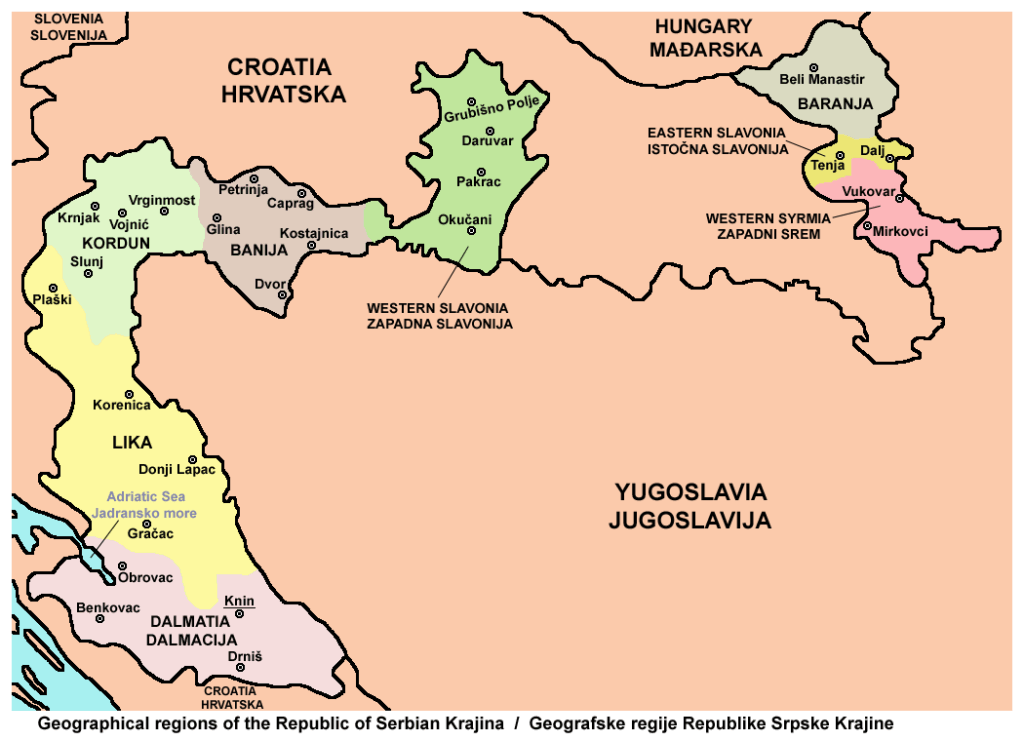

Heuer wurde zum 30. Mal der Operation „Oluja“ („Sturm“) gedacht, als kroatische Militär- und Polizeieinheiten von 4. bis 7. August 1995 die einseitig ausgerufene „Republik Serbische Krajina“ zerschlugen und das von serbischen Aufständischen und Militärs besetzte kroatische Territorium zurückeroberten. In Kroatien fand dazu heuer wie jedes Jahr auf der Burg von Knin die pompöse Staatsfeier statt. Die Kleinstadt Knin hatte seit der Besetzung durch die serbischen Militärs 1991 als Hauptstadt der selbsternannten Republik Serbische Krajina-Republik gegolten. Die staatliche Trauerfeier in Serbien fand heuer am 3. August in Sremski Karlovici statt, einer Kleinstadt in der Vojvodina. Besorgniserregend beim diesjährigen Gedenkjahr ist der ansteigende Nationalismus, was Erinnerungen an die Zeit des jugoslawischen Staatszerfalls seit Ende der 1980er Jahre weckt.

Karte: Wikimedia Commons

Nationalistische Vorbereitungen

Der serbische Nationalismus unter Präsident Slobodan Milošević fand in Kroatien sein Pendant im nicht weniger nationalistischen Präsidenten Franjo Tuđman. Bevor die ersten Schüsse und der Beginn der jugoslawischen Zerfallskriege mit den Unabhängigkeitsverkündungen von Slowenien und Kroatien 1991 fielen, war die Stimmung Ende der 1980er Jahre dank nationalistischer Eliten entsprechend vorbereitet worden. Während die Jugoslawische Volksarmee (JNA) unter die Kontrolle Belgrads fiel, formierten sich bald überall Paramilitärs, die in den Folgejahren ebenfalls für die Kriegsverbrechen auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawien verantwortlich zeichneten.

Spielball machtpolitischer Eliten

Nach den ersten freien Parlamentswahlen mit einem klaren Sieg für nationalistische Parteien 1990 und den einseitigen Unabhängigkeitserklärungen Sloweniens und Kroatiens 1991 formierte sich bald unter der serbischen Minderheit in Kroatien eine aufständische Gruppe, die infiltriert von der aus Belgrad forcierten Idee eines „Großserbien“ einseitig die besagte Republik Serbische Krajina ausrief und fast ein Drittel des kroatischen besetzt hielt – das alles unter der Direktive aus Belgrad. Denn von Belgrad aus aufgestachelt sowie finanziell, militärisch und paramilitärisch unterstützt, attackierten und besetzten die serbischen Aufständischen in Kroatien noch im selben Jahr die kroatische Stadt Vukovar. Plünderungen und Kriegsverbrechen folgten, fast 200.000 kroatische Einwohner:innen flohen in der Folge aus der Stadt. Parallel zum Kroatien-Krieg brach 1992 der Bosnien-Krieg aus, bei dem der Genozid in Srebrenica einen traurigen Höhepunkt an Kriegsverbrechen bildete. Serbische Truppen wurden mit Hilfe der NATO in diesem Jahr zusehends zurückgedrängt.

Im globalen Kontext

Seit Beginn des Kroatien-Kriegs spielten PR-Agenturen eine wichtige Rolle, um die internationale Meinung zu den Geschehnissen mitzubestimmen. Tuđman, der mit Milošević während des gesamten Kriegs laufend im Gespräch war, pflegte auch gute Kontakte zur kroatischen Diaspora in den USA. Diese war es auch, die zunächst den Draht zu US-amerikanischen PR-Agenturen legte, die internationale Meinungsbildung auf die kroatische Seite zog und schließlich den Kontakt zur US-Regierung erleichterte. Die US-Regierung wiederum gab unter dem schrecklichen Eindruck der Kriegsverbrechen in Bosnien und Herzegowina einer US-amerikanischen privaten Militärfirma das Pouvoir, die kroatische Seite logistisch und militärtechnisch bei ihrem Gegenschlag zu unterstützen.

Befreiung vs. Pogrom

Wie so oft während der Jugoslawien-Kriege richtete sich diese Operation in erster Linie gegen die Zivilbevölkerung, verbunden mit etlichen Kriegsverbrechen, und brachte viele Widersprüche mit sich. Zunächst ließ Milošević die Krajina-Führung in Kroatien fallen, um sich mit der internationalen Gemeinschaft auf Friedensgespräche und ein Ende der UN-Sanktionen zu einigen. Tuđman rief zwar die Bevölkerung auf, in ihren Häusern zu bleiben, jedoch fielen zeitgleich Bomben auf deren Häuser. Binnen weniger Tage flüchteten über 200.000 serbische Einwohner:innen in Richtung Bosnien und Herzegowina, aber auch Serbien. Dort angekommen, wurden sie in die Peripherie und in den Süden bis hin zum Kosovo gelotst, der Zugang zu den größeren Städten wie Belgrad wurde ihnen verwehrt, um nicht den Rechtsradikalen im Land durch diese unerwarteten Flüchtlingsströme zusätzliche Munition zu bieten. Der eigenen Verantwortung nicht bewusst, beklagte sich ironischerweise Miloševićs Ehefrau Mirjana Marković in dieser Zeit öffentlich über die vielen Flüchtlinge.

Unzureichende historiographische Aufarbeitung

Mit dem Friedensvertrag von Dayton 1995 hätte die kroatische Regierung Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit die serbische Minderheit wieder zurückkehren konnte, tat dies aber nicht. Das hatte demografische Folgen: Lag der Anteil der serbischen Minderheit in Kroatien vor Ausbruch des Kriegs 1991 bei über 12 Prozent, so liegt er heute bei 3,2 Prozent. Zudem hat die Staatsführung in Kroatien nie offiziell die historische Verantwortung übernommen. Lediglich zivilgesellschaftliche Organisationen in Kroatien fordern von der kroatischen Regierung seit Jahren, dies zu tun – ohne Erfolg. Die hauptverantwortlichen Generäle Ante Gotovina und Mladen Markac kamen zwar vors UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, wurden aber in zweiter Instanz freigesprochen. Damit kann vor allem Gotovina quasi unbefleckt als Nationalheld gefeiert werden und Plakate schmücken. Er war übrigens vor den Jugoslawien-Kriegen zeitgleich mit Milorad Ulemek Legija (einst Leiter der serbischen Spezialeinheit „Rote Baretten“ und Initiator des Attentats auf den einstigen Premier Zoran Đinđić 2003) bei der französischen Fremdenlegion.

Rückkehr zum Nationalismus

Gerade die als ungerecht empfundenen Freisprüche sind Wasser auf die Mühlen des serbischen Nationalismus, den Aleksandar Vučić für eigene Machtzwecke missbraucht. Nach wenigen Jahren des vorsichtig begonnenen Dialogs herrschen jetzt völlig konträre offizielle Positionen zu den damaligen Ereignissen vor. Für die offizielle kroatische Seite hat die Operation Oluja den lang ersehnten Traum nach staatlicher Souveränität wahr werden lassen. Letzten Juli hat das auch der klero-faschistische Sänger Thompson bei seinem Konzert in Zagreb mit 500.000 Besucher:innen angefeuert. Besorgniserregend zugleich sind seine Botschaften und Popularität, während er in zahlreichen EU-Ländern, so auch in Österreich, Auftrittsverbote hat. Von serbischer Staatsspitze hagelte es Kritik am kroatisch-nationalistisch ausgerichteten Mega-Konzert. Denn für die offizielle serbische Seite verkörpert die Operation Oluja eine ethnische Säuberung und ein Pogrom, begangen am serbischen Volk.

Dass die vermeintlichen Kriegsverbrecher in zweiter Instanz freigekommen sind und somit niemand für die Kriegsverbrechen von der internationalen Gemeinschaft verantwortlich gemacht wurde, bedient zusätzlich den serbischen Opfermythos zur internationalen Verschwörung gegen das sogenannte serbische Volk. Aber auch in Fachkreisen sorgten diese Freisprüche für Irritation – auch aus rein sachlicher Perspektive. Besonders emotional aufgeheizt verliefen in diesem Kontext die Trauerfeierlichkeiten heuer am 3. August in Sremski Karlovici, und zwar gemeinsam mit Milorad Dodik, dem höchst umstrittenen Präsidenten der Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina. Dort klagte Vučić ausführlichst die Verschwörung der internationalen Gemeinschaft an, was in der Wortwahl sogar an die Parolen aus Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnerte. Dodik selbst kritisierte in seiner Rede die oppositionellen Studierenden und Bürger:innen, die zum Boykott der staatlichen Trauerfeier aufgerufen hatten.

Proteste gegen das serbische Regime

Den Hintergrund für den Boykott bilden die seit Monaten anhaltenden Proteste gegen das Vučić-Regime. Der Grund für diese bereits landesweiten Proteste ist das Bahnhofsunglück in Novi Sad, als Anfang November 2024 durch den Einsturz des Vordachs vom neu renovierten Bahnhof 16 Menschen ums Leben kamen. Die Umstände rund um die Renovierung durch eine chinesische Firma und Zulassung durch serbische Behörden werden allerdings bis heute geheimgehalten. Die andauernden Proteste richten sich daher gegen die Korruption im Land und Allmacht des serbischen Präsidenten, der seine verfassungsrechtlichen Kompetenzen seit Jahren überschreitet. In diesem Sinn gab es auch in Serbien gespaltene Trauerfeierlichkeiten zur Operation Oluja 1995. So luden die Oppositionellen zur Trauerfeier am 4. August in Novi Sad ein, um nicht mit den ihrerseits so bezeichneten Verursachern der Kriege zu trauern. In dieser derzeit angespannten Zeit erinnert eben so manche verbale Aufrüstung auf staatlicher Seite an die Polarisierungen seit Ende der 1980er Jahre.

Reconciliation dringendst notwendig

Dass die offiziell serbischen Oluja-Trauerfeierlichkeiten heuer besonders pompös veranstaltet wurden, überrascht nicht, nachdem bereits Milošević in den 1990er Jahren oppositionelle Proteste im Inneren durch äußere Konflikte und Kriege zu befrieden versucht hat. Umgekehrt lässt sich ein nationalistisches Konzert von Thompson in Kroatien genauso wenig als Schritt zu einem gemeinsamen Versöhnungsprozess verstehen. Jetzt, 30 Jahre später, erscheinen die Positionen so verhärtet wie noch nie nach den Jugoslawien-Kriegen zu sein, zumal der russische Präsident Wladimir Putin, parallel zu seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Region zusätzlich zu infiltrieren und zu spalten versucht. Und gerade in Südosteuropa lassen sich willige Vollstrecker russischer Propaganda auf jeweiliger Staats- und Regierungsspitze finden, die von Bestrebungen zu einer Versöhnung einstiger Kriegsparteien weit entfernt sind. Solange in den jugoslawischen Nachfolgestaaten jede offizielle Seite nur die eigenen Opfer sieht, nicht alle zivilen Opfer und Kriegsverbrechen anerkennt und keine gemeinsame und mythenbefreite Aufarbeitung der Geschichte und damit ein Prozess der Versöhnung beginnt, kann es keine konsolidierte Demokratie geben. Im Gegenteil können Frozen Conflicts schnell in bewaffnete Konflikte kippen, was die Stärkung der liberalen Kräfte gerade jetzt in den Westbalkan-Ländern dringend notwendig macht.