Umkämpfte Geschichte: 30 Jahre Srebrenica-Genozid

Heuer, zum 30. Jahrestag des Genozids von Srebrenica, gibt es so viele Gedenkveranstaltungen wie noch nie. Erstmals wird ein internationaler Gedenktag begangen. Zugleich ist in der Region – parallel zu internationalen Konflikten – die Lage nationalistisch aufgeheizt wie schon lange nicht. Und das aus rein machtpolitischen Gründen.

Am 11. Juli jährt sich das Massaker von Srebrenica – der größte Massenmord seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa – zum 30. Mal. Besondere Tragik erlangte dieses unermessliche Kriegsverbrechen, weil es sozusagen vor den Augen der internationalen Gemeinschaft begangen wurde. Das Gebiet rund um Srebrenica und Umgebung galt seit Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen von 1993 als UN-Schutzzone. Innerhalb dieser Schutzzone richteten die Vereinten Nationen die einstige jugoslawische Batteriefabrik des Orts Potočari bei Srebrenica als ihr Hauptquartier ein, sodass Soldaten der UN-Schutztruppe (United Protection Force, UNPROFOR) dort stationiert waren.

Kriegsverbrechen im UN-Schutzgebiet

Als im Juli 1995 die bosnisch-muslimische Zivilbevölkerung zum Schutz vor Angriffen der bosnisch-serbischen Paramilitärs in dieses Residuum flüchtete, verloren die UN-Blauhelme unter niederländischer Führung die Kontrolle über die Vorgänge, was das folgende Kriegsverbrechen möglich machte: Unter dem Kommando von General Ratko Mladić wurden über 8.372 Menschen brutal ermordet, darunter hauptsächlich Männer und Buben. Jene, die sich in dieser Enklave befanden, wurden von ihren Ehefrauen, Müttern und weiteren Familienangehörigen getrennt, abtransportiert und umgebracht. Jene Bosniak:innen, die versuchten, aus Srebrenica in Richtung der Kleinstadt Nezuk bei Tuzla zu gelangen, wurden auf ihrer Flucht durch die Wälder getötet. Um all diese Verbrechen zu vertuschen, wurden daraufhin die sterblichen Überreste der Opfer auf mehrere Massengräber verteilt – alles unterdessen von US-Statellitenbildern festgehalten.

Srebrenica Memorial, 2018. Gedenkstein mit dem Hinweis der hohen, jedoch nicht komplett erfassten Opferzahl. (©Silvia Nadjivan)

Mühsame Aufarbeitung und Rechtsprechung

Gleich nach dem Abschluss des Friedensvertrags von Dayton im Dezember 1995 und damit dem Ende des Bosnien-Kriegs tauchten die maßgeblichen Verantwortlichen unter, was die Arbeit des 1993 in Den Haag eingerichteten Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) bzw. des UN-Kriegsverbrechertribunals maßgeblich erschwerte. Der einstige Präsident der Republika Srpska und „politische Architekt des Massenmords“ Radovan Karadžić konnte erst 2008 gefasst werden, nachdem er unter falscher Identität (als Dragan Dabić) abwechselnd in Belgrad und Wien gelebt hatte. Seine rechtmäßige Verurteilung zu 40 Jahren Haft erfolgte 2016.

Ratko Mladić, der bis 2007 auf der Gehaltsliste der Jugoslawischen Volksarmee stand und bis 2011 flüchtig war, wurde 2017 vom UN-Kriegsverbrechertribunal (ICTY) in Den Haag als Kriegsverbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach dessen Berufung bestätigte ein internationales Gericht den Schuldspruch wegen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sein engster Mitarbeiter, General Radislav Krstić, der 2004 als erster Angeklagter der Kriegsverbrechen schuldig gesprochen und zu 35 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt wurde, hat letztes Jahr erstmals seine Absicht und sein Mitwissen zum Völkermord eingestanden – wenn auch nur zur Beantragung einer frühzeitigen Haftentlassung.

Internationale Anerkennung als Völkermord

Erstmals als Völkermord anerkannt wurde das Massaker von Srebrenica im Jahr 2004 vom ICTY in Den Haag, und zwar vor dem Hintergrund des höchst umfassenden Beweismaterials. Der Internationale Gerichtshof (IGH) tat dies im Jahr 2007. Erst 29 Jahre später, am 23. Mai 2024, wurde in der UN-Vollversammlung eine UN-Resolution zum Gedenktag an den Genozid gegenüber der bosnisch-muslimischen bzw. bosniakischen Bevölkerung in Srebrenica und zur Verurteilung dieses Massakers angenommen. Initiiert wurde diese Resolution von Deutschland und Ruanda, wo zeitgleich zu den Jugoslawien-Kriegen der weltweit größte Völkermord seit Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hatte. Angenommen wurde die UN-Resolution von 84 Ländern, darunter auch Österreich. 19 Staaten stimmten dagegen, darunter Serbien, Russland, China und Ungarn als einziges EU-Mitgliedsland. Der Stimme enthielten sich 68 Länder, darunter Griechenland und die Slowakei unter Premier Robert Fico. Noch drei Jahre zuvor, 2021, hatte der damalige Hohe Repräsentant von Bosnien und Herzegowina, Valentin Inzko, ein Gesetz erlassen, das die Verharmlosung oder Verleumdung vom Völkermord in Srebrenica unter Strafe stellte. Umgesetzt wurde es allerdings erstmals im Mai 2025.

Was noch aussteht, ist die Einbindung Srebrenicas in die europäische Erinnerungskultur. Seit 2009 wird am 23. August – als der Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet wurde – der europäische Gedenktag für die Opfer aller totalitären und autoritären Regimes begangen. Bisher hat die Europäische Kommission Srebrenica noch nicht genannt. Aber auch die Gedenkstätte zu Srebrenica als solche hat eine lange Geschichte zu verzeichnen.

Bedeutungskämpfe rund um den Erinnerungsort

Die Gedenkstätte bzw. das Memorial Center Srebrenica wurde erstmals 2003 unter dem damaligen Hohen Repräsentanten Paddy Ashdown eröffnet, nachdem sich dessen Vorgänger Wolfgang Petritsch seit seinem Amtsantritt 1999 die Errichtung dieser Gedenkstätte zum Ziel gesetzt hatte, und zwar in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, allen voran den Müttern von Srebrenica. Torpediert wurde Petritsch dabei unentwegt vom Allzeitherrscher Milorad Dodik, damals Premierminister und heute Präsident der Republika Srpska, wie die Archivbestände am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien belegen.

Dodik und seine Handlanger versuchten um jeden Preis, die Errichtung der Grab- und Gedenkstätte auf dem Gelände von Potočari bei Srebrenica genauso wie die Rückkehr der geflüchteten bosniakischen Bevölkerung in die eigenen Häuser in der Republika Srpska zu verhindern. Dass es letztlich das Memorial in dieser Form gibt, kann dem Durchhaltevermögen von Petritsch, der Zivilgesellschaft vor Ort und der damals konsensualen internationalen Gemeinschaft zugute geschrieben werden. Im Gegensatz zu heute standen die 2000er Jahre noch nicht im Zeichen von Provokation und Eskalation.

Wenige Jahre einer zaghaften Annäherung

Das propagandistische Narrativ von der Unmöglichkeit, in einem gemeinsamen Staat zu leben, und der Notwendigkeit, die Republika Srpska an Serbien anzuschließen, begann der Separatist Dodik erst in den letzten Jahren zu schüren, und zwar mit Unterstützung des russischen Kriegstreibers Wladimir Putin und des vermehrt russophilen serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Das war nicht immer so, zumindest in Zeiten der EUphorie, also der erwarteten baldigen EU-Mitgliedschaft der Westbalkan-Länder in den 2000er Jahren, verbunden mit einer zaghaften Annäherung unter den bisherigen Kriegsparteien. Prägend war mitunter das sogenannte Škorpione-Video aus dem Jahr 1995, das 2005 an die Öffentlichkeit kam und allseits schockierte – in der gesamten Region und international. Zu sehen ist, wie Mitglieder der paramilitärischen Einheit Škorpioni wehrlose junge Männer brutal ermorden.

Was folgte, war der Beginn eines breiteren differenzierten Umgangs mit der jüngsten Vergangenheit. Im Jahr 2010 nahm der damalige serbische Präsident Boris Tadić schweigend an der Gedenkveranstaltung in Srebrenica als „Akt der Aussöhnung und des Brückenbauens“ teil. Zuvor hatte das Parlament unter der proeuropäischen Regierung der Demokratischen Partei das Massaker in Srebrenica verurteilt, ohne sich auf den Begriff Genozid in einer gemeinsamen Resolution zu einigen. Der spätere serbische Präsident und Vučićs Parteifreund Tomislav Nikolić entschuldigte sich noch 2013 im bosnischen Fernsehen persönlich für das Srebrenica-Massaker – bevor die Situation 2015 kippte.

Eklat und verhärtete Fronten

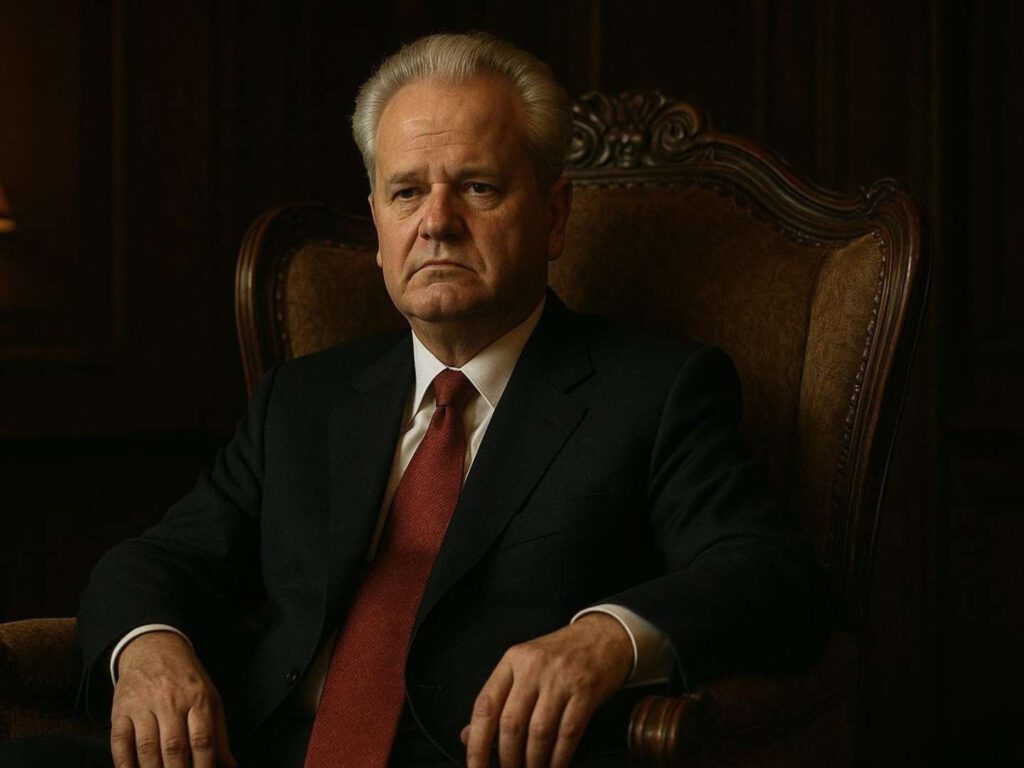

Bei seinem Besuch der 20. Srebrenica-Gedenkveranstaltung 2015 musste Vučić, damals serbischer Premier, unter dem Schutz von Bodyguards und Regenschirmen Potočari schnell wieder verlassen. Wütende Teilnehmer:innen hatten den einstigen Informationsminister und Hardliner des Milošević-Regimes mit Steinen beworfen. Das eigentlich Tragische an diesem Vorfall war, dass sich Vučić medial als Opfer inszenieren und völlig sinnentfremdet die serbische Berichterstattung über die Trauerfeier in Srebrenica dominieren konnte. Vučić besuchte zwar die Gedenkstätte im darauffolgenden November erneut, jedoch begannen sich rund um die Erinnerungskultur und so manches umstrittenes Urteil des UN-Kriegsverbrechertribunals die Fronten zu verhärten, bis zum vorläufigen Höhepunkt letztes Jahr bei der besagten UN-Vollversammlung.

Obwohl die verabschiedete UN-Resolution den Völkermord in Srebrenica verurteilt, ohne die serbische Seite als genozidal zu bezeichnen, wetterte Vučić, dramatisch umhüllt von der serbischen Flagge, gegen eine vermeintliche internationale Verschwörung gegen das serbische Volk, dem eine Kollektivschuld angelastet würde, ohne dessen Kriegsopfer zu berücksichtigen. Sein Auftritt in New York fand nur wenige Monate nach den landesweiten Protesten gegen Wahlbetrug bei den Parlamentswahlen im Dezember 2023 statt – und vor den nächsten bevorstehenden Wahlen in Serbien. Als beliebte autokratische Strategie gilt eben die Mär einer internationalen Verschwörung gegen das eigene, homogen gezeichnete Volk, um von Misswirtschaft und Korruption unter der eigenen Vorherrschaft abzulenken. Einer Strategie, der sich viele, so auch Dodik, zu bedienen wissen. Die heuer weltweiten Gedenkveranstaltungen zum 30. Jahrestag des Srebrenica-Genozids stehen also unter besonderen, auch geopolitisch aufgeladenen Vorzeichen.

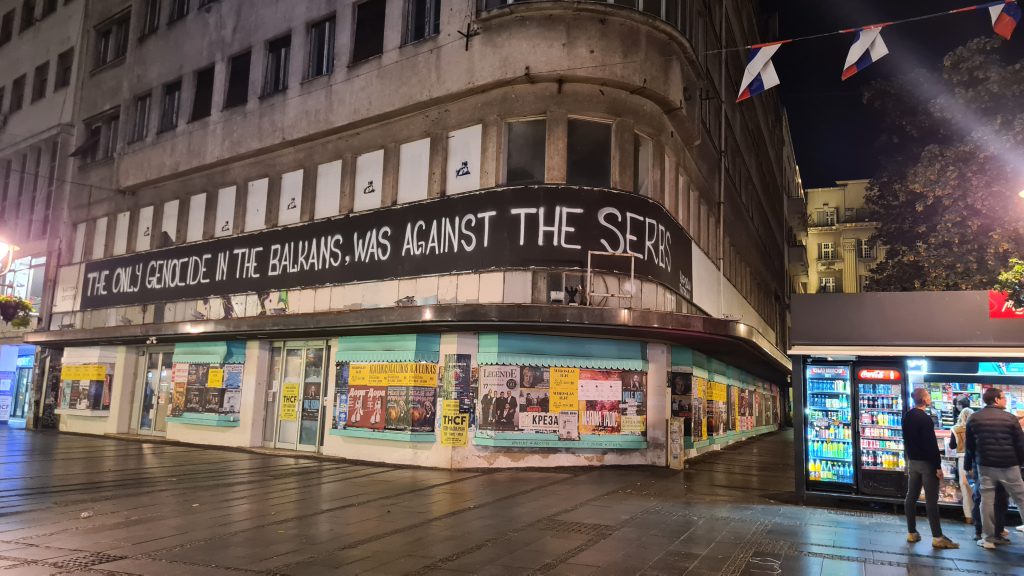

Aufschrift am Beginn der Knez Mihajlova Straße, Belgrad. Oktober 2024. (©Silvia Nadjivan)

„Nie wieder“ – mehr als nur Worte

In Zeiten von Konflikten und Kriegen hat der 30-jährige Gedenktag an zusätzlicher Brisanz gewonnen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert fast dreieinhalb Jahre seit Beginn am 24. Februar 2022. Noch immer befinden sich israelische Geiseln in den Händen der Terrororganisation Hamas seit deren Angriff am 7. Oktober 2023, während der Gazastreifen dem Erdboden nahezu gleichgemacht wurde – zivile Opfer auf allen Seiten. Unter solchen Bedingungen sind Gedenktage und die Forderung „Nie wieder“ mehr als eine Mahnung. Sie erinnern daran, dass es nach Kriegsende in den Postkonfliktgesellschaften eine differenzierte Aufarbeitung aller und überall begangenen Kriegsverbrechen und Versöhnung, also Reconciliation, geben muss, um eine konsolidierte Demokratie und funktionierende Rechtsstaatlichkeit zu erreichen. Alles andere führt zu Frozen Conflicts, die jederzeit wieder als direkte Gewalt ausbrechen können, wenn es autokratischen Machthabern opportun erscheint.

In diesem Sinn haben die zahlreichen Aktivitäten heuer im Gedenken an Srebrenica eine besondere politische sowie historische Bedeutung, darunter die Ausstellungseröffnung im UN-Hauptquartier in New York, die Eröffnungsrede von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola bei der Parlamentssitzung in Straßburg, der mehrtätige – umgekehrte – Friedensmarsch von Nezuk nach Srebrenica, die kontinuierliche Dokumentation durch das War Childhood Museum in Sarajevo und schließlich die erwartbar größte Gedenkveranstaltung auf dem Gelände des Memorial Center Srebrenica. Dort stehen in Stein gemeißelt die oft zitierten Worte (auf Deutsch übersetzt): „Mögen die Tränen der Mütter zu Gebeten werden – damit Srebrenica nie wieder passiert. Niemandem und nirgendwo!“

Stein am Eingang des Srebrenica Memorial, 2018. (© Silvia Nadjivan)