Vater Unser ohne Vater – Der Liberalismus zwischen Vormoderne und Postmoderne

In der Deutschen Messe von Franz Schubert (Texte von Johann Philipp Neumann) wird zum Eingang eine Frage gestellt: „Wohin soll ich mich wenden / Wenn Gram und Schmerz mich drücken? Wem künd‘ ich mein Entzücken / Wenn freudig pocht mein Herz?“ Die Antwort lautet: „Zu dir, zu dir, o Vater, Komm‘ ich in Freud’ und Leiden, Du sendest ja die Freuden, Du heilest jeden Schmerz.“

Hier kommt das Grundelement des christlichen Glaubens zum Ausdruck, nämlich die Überzeugung, dass es einen göttlichen Vater gibt, an den ich mich wenden kann. Nicht umsonst bezeichnet der Katechismus der katholischen Kirche das „Vater unser“ als das Gebet der Kirche schlechthin, als das Herrengebet. Die Macht der katholischen Kirche beruht auf der Vaterfigur. Es ergibt sich damit die Frage, ob dieses patriarchalische Modell noch passend für das 21. Jahrhundert ist.

Sollte die Antwort auf diese Frage „Nein“ lauten, welche politische Konsequenzen hat das für die liberale Gesellschaftsordnung, die ja ein Produkt der Moderne ist? Oder ist die Vormoderne in Gestalt der Postmoderne zurückgekehrt und der politische Liberalismus somit tot?

Es sei vorausgeschickt, dass die folgenden Ausführungen primär für den europäischen und US-amerikanisch geprägten Kulturraum gelten.

Charakteristika der Vormoderne, der Moderne und der Postmoderne

Vormoderne

Ab der Herrschaftszeit von Kaiser Konstantin fungierte das Christentum als zentrale geistige Instanz und als gesellschaftliches Machtinstrument. Eigenständiges, gegen die päpstliche Autorität gewandtes Denken, war tabu und konnte im schlimmsten Fall zum Tod führen. Erst mit der Aufklärung und dem Liberalismus wurde die Macht des Papsts, der zentralen katholischen Vaterfigur, infrage gestellt.

Moderne

Damit begann das Zeitalter der Moderne, und nun rückte das vernunftbegabte Individuum in den Mittelpunkt. Neben Säkularisierung und Aufklärung prägen folgende Kernelemente die Moderne:

- Industrialisierung

- Ablösung der absolutistischen Staatsform durch Kapitalismus und Demokratie

- Rationalität, d.h. der Glaube an die Vernunft und die Vorherrschaft rationaler Überlegungen

Immanuel Kant stellt in seinem Essay von 1784 mit dem Titel „Was ist Aufklärung“ eine ganz enge Verbindung von individueller Verantwortung und Rationalität her, wenn er sagt: „Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ Hier liegen die Wurzeln des modernen Liberalismus.

Aber die Moderne brachte nicht nur enorme wissenschaftliche und technologische Fortschritte, sondern auch krasse Zivilisationsbrüche, vom industriellen Massenmord in den Konzentrationslagern und Atombomben über Umweltzerstörungen bis hin zur Klimaerwärmung. Man kann dies interpretieren als das Versagen eines göttlichen Vaters, aber eben auch als Scheitern der Moderne. Letzteres bildet die Grundlage und den Ausgangspunkt des postmodernen Denkens.

Postmoderne

Jean-François Lyotard erklärte mit dem 1979 erschienen Buch „Das postmoderne Wissen“ die Moderne für gescheitert. Hier kurz die Kernelemente der Postmoderne:

- Absage an den seit der Aufklärung betonten Primat der Vernunft

- Ablehnung eines universalen Wahrheitsanspruchs

- Auflösung intellektueller und Delegitimierung politischer Avantgarden

- Dekonstruktion

In der Postmoderne existiert eine Vielzahl von widersprüchlichen Wahrheits- und Gerechtigkeitsbegriffen („postmoderne Beliebigkeit“), weshalb postmoderne Konzepte von Populisten gerne verwendet werden, um „alternative Fakten“ zu erzeugen.

Ein zentraler Grundgedanke der postmodernen Theorie ist die Vorstellung, dass die Wirklichkeit durch Sprache konstruiert sei. Diese Idee hat den Alltag der Menschen in Europa spätestens seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts tief durchdrungen. Gendern von Texten zielt beispielsweise darauf ab, durch Änderung der Sprache die Emanzipation der Geschlechter herzustellen. Es werden aber auch geografische Bezeichnungen geändert, und plötzlich ist der „Golf von Mexiko“ der „Golf von Amerika“.

Die Postmoderne kehrt mit ihrer Idee der diskursiv hergestellten Wirklichkeit zu einer der Hauptquellen der Vormoderne zurück, nämlich zum Neuen Testament, genauer zum Prolog des Johannes-Evangeliums. Bei Johannes 1,3 heißt es nämlich: „Durch das Wort ist alles geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.“ Man könnte meinen, der Prolog zum Johannes-Evangelium sei von postmodernen Philosophinnen oder Philosophen geschrieben worden. Der Kreis schließt sich auf ironische Weise.

Gottvater und unsere Welt

Die Kirche und die Naturwissenschaften

Als die Bibel entstand, war das theologische Weltbild noch im Einklang mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild, beide Ansichten waren eins. Es brauchte erst die Rationalität der Moderne, um das Weltbild der Bibel infrage zu stellen. Die Kirche war sich sehr wohl bewusst, was es bedeutet, die Deutungshoheit über die Naturwissenschaften zu verlieren, was schon daran erkennbar ist, dass der Papst erst 1992 Galileo Galilei rehabilitierte. Für viele Menschen bietet die Moderne allerdings keinen echten Ersatz für ihre Sehnsucht nach nichtrationalen Erklärungsmodellen. Hier knüpft das postmoderne Denken an, was sich beispielsweise in zunehmender Wissenschaftsskepsis zeigt.

Die Macht der Kirchen im Wandel

Im Zuge der Aufklärung verloren die großen Amtskirchen in Westeuropa zusehends an Macht. Die von der Moderne propagierte gesellschaftliche und wirtschaftliche Offenheit führte allerdings dazu, dass im Zuge der aktuellen Migrationsbewegungen religiöser Fundamentalismus, meist in Form des Islam, nach Europa zurückkehrte. Damit werden emanzipatorische Errungenschaften nun wieder vonseiten der Religion infrage gestellt, wenn auch weniger vom westeuropäischen Christentum als vom importierten Islam. Besonders pointiert drückte Samuel Schirmbeck dieses Problem im Rahmen einer Kritik an der europäischen Linken aus: „Es wird höchste Zeit für eine Linke, die … endlich kapiert, dass die bedrohte Minderheit in der Welt von heute nicht der Islam, sondern die Aufklärung ist.“ Hier lässt sich tatsächlich ein Bogen erkennen, der von der Vormoderne über die Moderne zur Postmoderne und wieder zurück führt.

Das Menschenbild der Vormoderne, der Moderne und der Postmoderne

In Genesis 1,27 heißt es: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau schuf er sie.“ Der Mensch ist also entweder Mann oder Frau. Die Bibel folgt somit klar einem zweigeschlechtlichen Menschenbild. In Kombination mit dem göttlichen Auftrag zur Fortpflanzung (Gen 1,28) folgt daraus zwingend die Trennung in Vater und Mutter.

Nach der Idee der Kirche entstand der Mensch, wie die ganze Welt, durch einen Sprechakt („Gott sprach …“). Die Moderne stellte mit der Evolutionslehre diese Entstehungsgeschichte und das Menschenbild der Bibel infrage. Die Postmoderne geht einen Schritt weiter. Mit der Debatte zur Transsexualität verwirft sie nicht nur das vormoderne, aus der Bibel resultierende, Menschenbild, sie diagnostiziert auch das Ende des modernen Menschen. Spannend dabei ist, dass die Postmoderne die vormoderne Methodik übernimmt, denn die biologische Wirklichkeit wird nun wieder durch einen Sprechakt erzeugt. Nur tritt an die Stelle Gottes nun der Mensch als Schöpfer.

Das Vormoderne in der Postmoderne

Die postmoderne Vorstellung, dass ein biologischer Mann sich durch einen performativ wirkenden Diskursakt in eine Frau verwandeln könne (und umgekehrt eine Frau in einen Mann), mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber Wandlung ist im Katholizismus nichts Fremdes. Was hier passiert, ist eine Form der Transsubstantiation. Wenn, nach katholischer Dogmatik, durch einen Sprechakt aus einer Hostie Fleisch werden kann, wieso sollte es dann nicht möglich sein, diskursiv aus einem Vater eine Frau oder aus einer Mutter einen Mann zu machen? Würde die katholische Kirche das Konzept der Transsexualität annehmen, dann könnte man dies als ultimativen emanzipatorischen Schritt interpretieren. Danach sieht es aber nicht aus, denn die katholische Kirche kann sich nicht einmal dazu durchringen, Frauen als Priester zu akzeptieren oder zumindest ihr Arbeitsrecht anzupassen. Die katholische Kirche will sich ihren Vater nicht wegnehmen lassen.

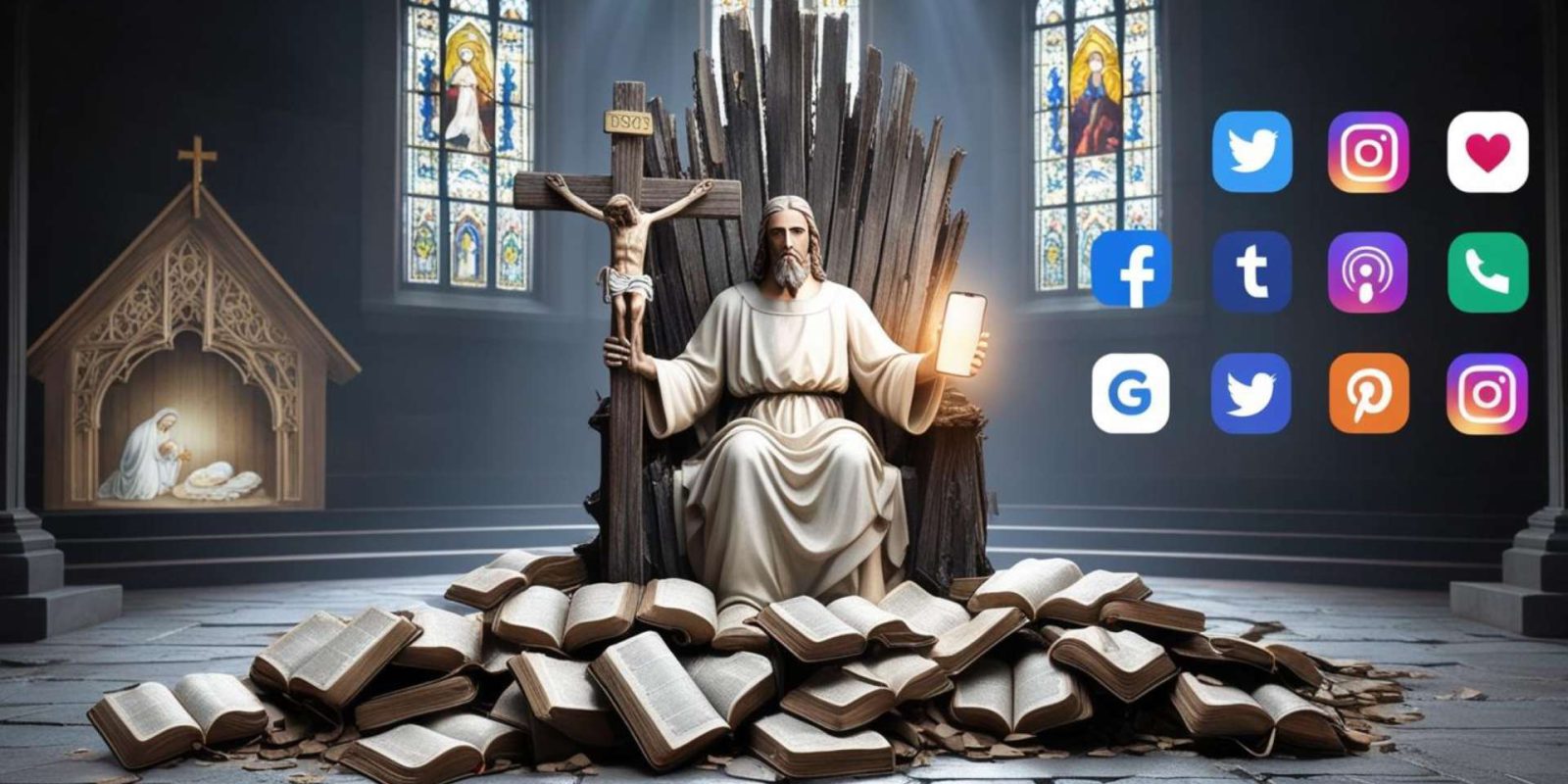

Zwar hat die biblische Art der Welterklärung viele Gemeinsamkeiten mit der Postmoderne, da in beiden Fällen die Welt diskursiv strukturiert wird, aber die Amtskirchen haben ihre Deutungshoheit verloren. Die Kanzeln des 21. Jahrhunderts stehen nicht in den Kirchen, sondern im Internet. Die Propheten heißen nun Influencer, und sie können, wie die Kirchen auch, beliebige konstruierte Wahrheiten erzählen, um möglichst viele Anhänger zu rekrutieren. So betrachtet sind die Influencer die Menschenfischer der heutigen Zeit.

Politische Schlussfolgerungen

Die Herausforderung für den Liberalismus besteht darin, seine Kernelemente zu bewahren, also weiterhin für die Freiheit und die Verantwortung des Individuums einzutreten und zugleich die Fahne der rationalen Wissenschaft hochzuhalten. Der Liberalismus ist nun einmal ein Produkt der Moderne und sollte nicht mit postmoderner Beliebigkeit verwechselt werden. Wenn man den vormodernen Ansatz der Kirchen ablehnt, wieso sollte man dann postmoderne Konzepte fördern, die sich der vormodernen Methodik bedienen? Was sollte der Liberalismus in dieser Schere zwischen Vormoderne und Postmoderne also tun?

Erstens sollten zeitgeistige politische Forderungen durch die kritische Brille der evidenzbasierten rationalen Wissenschaft betrachtet werden.

Zweitens sollten auch in Österreich die Privilegien der Kirchen hinterfragt werden. Warum bezahlt der Staat die Religionslehrerinnen und Religionslehrer? Warum sind die Amtskirchen in praktisch allen öffentlichen Institutionen vertreten? Warum werden Schulen von kirchlichen Institutionen betrieben? Wie sieht es mit steuerlichen Privilegien aus? Wie mit finanzieller Transparenz? Und, und, und …

Diese Aufgaben müssen durch einen säkularen Staat gelöst werden, ohne auf die Hoffnung durch einen neuen Papst zu setzen. Hier muss man leider Gerhard Bronner und Helmut Qualtinger widersprechen, denn der Papa wird es eben nicht richten!

GEORG ARTELSMAIR hat Technische Physik in Linz und Politische Wissenschaften in München studiert. Von 1988 bis 2023 arbeitete er in verschiedenen Funktionen am Europäischen Patentamt (Patentprüfung, Direktor European Cooperation, Leitung des Sprachendienstes).