Wir müssen über die Geburtenrate sprechen

Kinderwunsch oder lieber Karriere? Familie oder doch mehr Freiheit? In den letzten Jahrzehnten haben sich immer mehr Menschen für weniger Kinder oder gleich insgesamt gegen die Gründung einer Familie entschieden. Ein Trend, der lange als positive Entwicklung gesehen wurde und in vielen westlichen, aber auch asiatischen oder lateinamerikanischen Gesellschaften zu beobachten war. Denn mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen und wachsendem Bildungsstand lässt sich ein Sinken der Geburtenrate nachweisen, das sogenannte demografisch-ökonomische Paradoxon. Darüber hinaus gab es eine lange Diskussion über negative Folgen einer drohenden Überbevölkerung durch Ressourcenverbrauch, Umweltzerstörung und soziale Spannungen.

Nach vielen Jahren dieser Entwicklungen zeigt sich immer drastischer ein deutliches Bild davon, dass nicht Überbevölkerung, sondern das demografisch-ökonomische Paradoxon für viele Gesellschaften weltweit zum eigentlichen Problem wird – denn wir haben zu wenige Kinder. Um ein Bevölkerungsniveau zu erhalten (Reproduktionsniveau), muss eine Gesellschaft rechnerisch auf 2,1 Kinder pro Frau kommen. Die meisten Länder der Welt liegen heute unterhalb dieses Niveaus. Doch ist dieser Trend auf Dauer tragfähig oder steuern wir damit unausweichlich auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und persönliche Risiken zu?

Die Malthusianische Falle

Die Idee der Überbevölkerung basiert auf einer langen und kontroversen Geschichte, die sich durch unterschiedliche wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Kontexte zieht. Fundamental basiert sie auf der Idee, dass eine zu hohe Bevölkerung die Ressourcen des Planeten überstrapaziert und so zu drastischen Folgen führt. Diese Diskussion fand bereits zur Zeit der griechischen Philosophen Plato und Aristoteles statt, um die ideale Größe eines Staats zu definieren.

Der britische Ökonom und Sozialphilosoph Thomas Malthus legte mit seinem Werk An Essay on the Principle of Population schon im Jahr 1798 einen wichtigen Grundstein für die Diskussion der Überbevölkerung. In der Frühphase der Bevölkerungsexplosion durch die Industrielle Revolution argumentierte Malthus bereits, dass die Bevölkerungszahl weltweit exponenziell anwachsen würde, während gleichzeitig die dazu benötigte Nahrungsmittelproduktion nur linear mithalten könne. Mehr Kinder würden selbst mehr Kinder zeugen und so die Ressourcen immer mehr aufbrauchen.

Malthus nahm an, dass die Verbesserung der Lebensumstände der Arbeiter- und Unterschicht die Geburtenraten langfristig erhöhen würde. Als Folge nannte er ein Ungleichgewicht, das zu Hungernöten, Ressourcenknappheit, Krieg und Krankheiten führen würde. Der anglikanische Geistliche Malthus argumentierte damals schon für eine Begrenzung der Geburtenrate. Von einem demografisch-ökonomischen Paradoxon war noch lange keine Rede, und schon bald sollte die Industrielle Revolution zu einem riesigen Anstieg der Ressourcenproduktion führen.

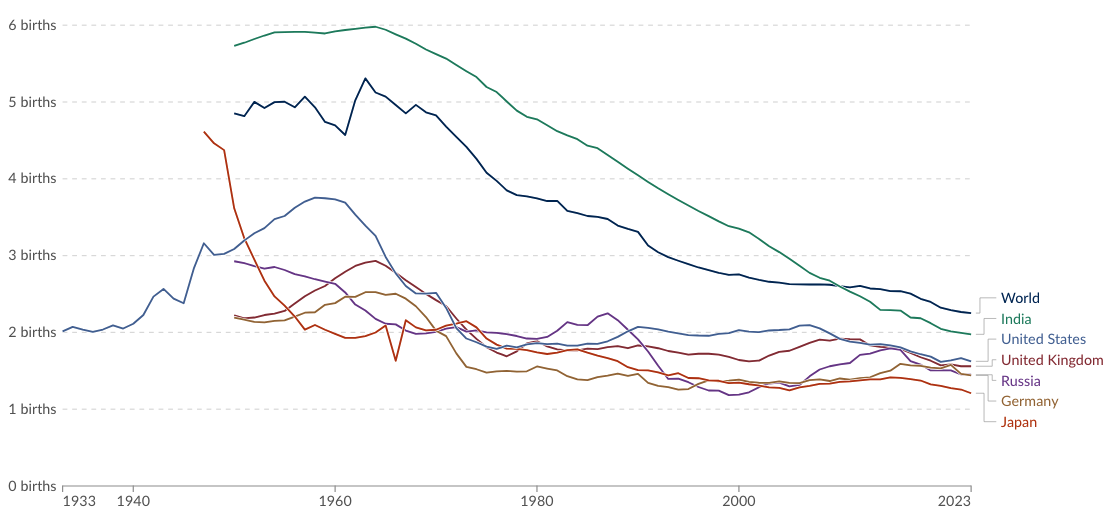

Gesamtfertilitätsrate: Geburten pro Frau. Quelle: Our World in Data

Von der Überbevölkerung zum Bevölkerungskollaps

Im Jahr 2025 sieht die Lage nun ganz anders aus. Die Geburtenraten haben sich in OECD-Ländern in den letzten 60 Jahren mehr als halbiert. Inzwischen stehen viele Länder vor einer demografischen Klippe. Laut der OECD-Analyse Society at a Glance 2024 ist die durchschnittliche Geburtenrate von 3,3 Kindern pro Frau im Jahr 1960 auf nur noch 1,5 Kinder im Jahr 2022 gesunken. Am dramatischsten ist die Lage in den Ländern Südkorea (0,78), China (1,0) wie Taiwan (1,11), Singapur (1,17) oder der Ukraine (1,22). Deutschland verzeichnete im Jahr 2024 eine Geburtenrate von 1,58 Kindern pro Frau, in Österreich liegt sie bei 1,52. Wie sich die Bevölkerung der Welt laut UN entwickeln wird, wird hier anschaulich prognostiziert.

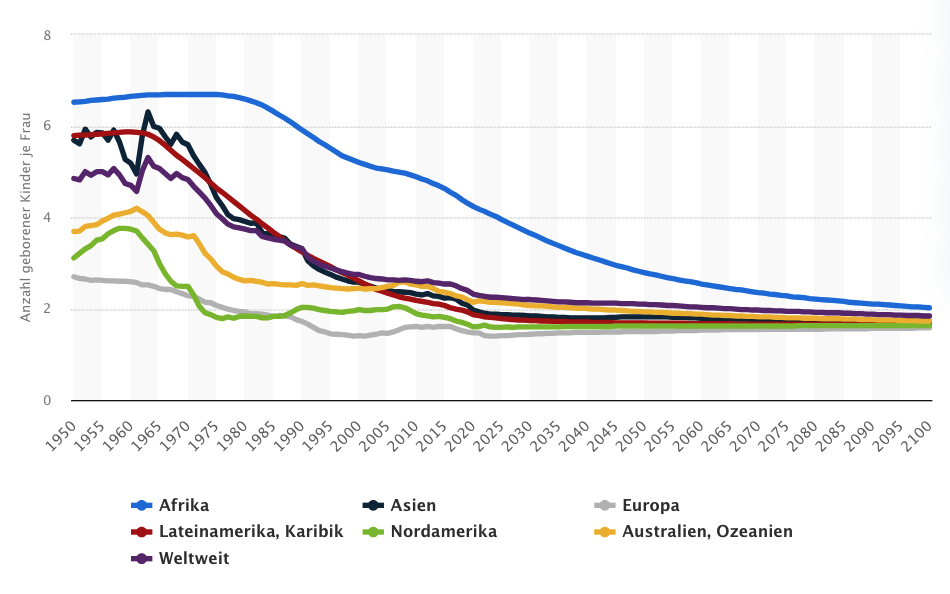

Weltweit ist die Geburtenrate laut den Vereinten Nationen von ca. 5,0 Kindern-pro-Frau in den 1960er Jahren auf 2,2 im Jahr 2024 gefallen. Die Menschheit steht also aktuell knapp über ihrem Erhaltungsniveau. Von Überbevölkerung kann zumindest auf globaler Ebene nicht gesprochen werden. Weiter wird prognostiziert, dass die Weltbevölkerung Mitte der 2080er Jahre einen Höchststand von etwa 10,3 Milliarden Menschen erreichen könnte und anschließend leicht auf etwa 10,2 Milliarden bis zum Jahr 2100 zurückgeht. Andere Sichtweisen, beispielsweise von Earth4All, gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung bereits um das Jahr 2050 mit ca. 8,5 Milliarden Menschen (von aktuell knapp über 8,0 Milliarden) ihren Höhepunkt erreichen wird. Erwartet wird danach bis ins Jahr 2100 entweder eine Stabilisierung auf 7 Milliarden Menschen (Too Little Too Late-Szenario) oder ein Bevölkerungskollaps auf etwa 6,0 Milliarden Menschen weltweit (Giant Leap-Szenario).

Die unterschätzte Gefahr eines Bevölkerungskollaps

Aus diesen Zahlen kann man sich leicht Szenarien errechnen, die allesamt für die Zukunft nicht gut aussehen. Denn auf die Gesamtbevölkerung gerechnet ergibt sich aus einer Total Fertility Rate (TFR) unterhalb des Reproduktionsniveaus über ausreichend lange Zeiträume ein katastrophales Bild für viele Länder. Auf eine Generation gerechnet (25 Jahre) bedeutet beispielsweise die TFR von 1,56 für Österreich, dass sich die Bevölkerung des Landes pro Generation um einen Faktor von ca. 0,72 verringern würde. Während heute 9.197.213 Menschen in Österreich leben, wären es nach zwei Generationen nur noch 4.772.858 und somit ein Minus von 48 Prozent der heutigen Bevölkerung im Jahr 2075.

Noch deutlicher wird das Problem, wenn man die Entwicklung an der Bevölkerungspyramide betrachtet. Aus der klassischen Pyramidenform, mit einer breiten Basis junger Menschen und einer schmalen Spitze älterer Generationen, wird zunehmend ein „umgedrehter Turm“. Immer weniger junge Menschen rücken nach, während die Zahl älterer Menschen stetig steigt. Das führt zu einem massiven Ungleichgewicht: Die Erwerbsbevölkerung schrumpft, während gleichzeitig die Zahl der Pensionist:innen und Pflegebedürftigen zunimmt. Für die Gesellschaft bedeutet das steigende Belastungen – wirtschaftlich durch höhere Abgabenlast, sozial durch überforderte Gesundheitssysteme und kulturell durch den Verlust an Dynamik und Innovationskraft. Die finanzielle Notwendigkeit einer Familiengründung wurde in den letzten Jahrzehnten durch das staatliche Sozialsystem ersetzt, dem dafür jetzt jedoch die Steuerzahler:innen ausgehen.

Die Extrembeispiele der Demographie-Falle

Welche dramatischen Folgen ein Bevölkerungskollaps für Gesellschaften haben kann, zeigt sich an den Beispielen Südkorea und China. Die Fertilitätsrate in Südkorea lag im Jahr 2022 bei 0,78 Kindern pro Frau. Inzwischen erwartet man eine weitere Reduktion auf 0,68 Kinder pro Frau für das Jahr 2024. Damit handelt es sich bei dem ostasiatischen Land mit einer aktuellen Bevölkerung von 51,71 Millionen Menschen um jenes Land mit der geringsten Geburtenrate weltweit. Bereits seit dem Jahr 1983 wurde das Reproduktionsniveau unterschritten. Diese außergewöhnlich niedrige Fertilitätsrate ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie die hohen Lebenshaltungskosten des Landes, einen stark ausgeprägten Leistungsdruck mit langen Arbeitszeiten und das Vorherrschen sehr patriarchaler Rollenmuster, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschweren. Südkorea verzeichnet mit ca. 29 Prozent im Jahr (2024) den höchsten Gender Pay Gap aller OECD-Staaten. Diese simultanen Belastungen führen dazu, dass 49 Prozent der 18- bis 49-jährigen Frauen keine Pläne haben, Kinder in die Welt zu setzen. Nur jede vierte Frau in ihren 20ern plant zu heiraten.

Die Gefahren der zu niedrigen Geburtenraten äußern sich zuerst in Überalterung der Gesellschaft, Unterfinanzierung der Sozialsysteme (Renten, Gesundheitswesen etc.), Arbeitskräftemangel und schrumpfender Wirtschaft. In weiterer Folge jedoch, gerechnet auf mehrere Generationen, wird eine Geburtenrate, die nachhaltig unter dem Reproduktionsniveau liegt, zu einem existenziellen Risiko für ein Land. Laut Prognosen der Vereinten Nationen droht Südkorea eine Halbierung der Bevölkerung bis zum Jahr 2089. Bis zur Jahrhundertwende wären mit einer Bevölkerung von ca. 21,85 Millionen Menschen nur noch etwa 42 Prozent des aktuellen Bevölkerungsniveaus vorhanden. Es droht ein Bevölkerungskollaps, von dem sogar einen Rückgang der Bevölkerung um bis zu zwei Dritteln im selben Zeitraum prognostiziert wird. Und auch über diesen Zeitraum hinaus könnte das Problem schrumpfender Bevölkerung weiter bestehen bleiben, sollte sich nichts ändern.

Noch dramatischer wirkt die Lage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China. Durch die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik droht nun eine demografische Katastrophe, die das Land wirtschaftlich massiv bedroht. China reduzierte damit seit 1979 erfolgreich sein Bevölkerungspotential um mehrere hundert Millionen Menschen: Die chinesische Regierung selbst schätzt, dass die Ein-Kind-Politik die Geburt von über 400 Millionen Menschen verhindert hat. Mit einer Geburtenrate von nur 1,0 Kindern pro Frau, hat China nun mit der zweitniedrigsten Geburtenrate der Welt zu kämpfen. Im Jahr 2015 erhöhte die Regierung das generelle Geburtenlimit auf zwei Kinder und schließlich im Mai 2021 auf drei Kinder. Im Juli 2021 wurden letztendlich alle Begrenzungen der Kinderanzahl aufgehoben.

Die drohende demografische Krise des Landes wurde dadurch nicht beendet. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist weiterhin stark gefährdet. Seit dem Jahr 2022 ist bekannt, dass die Bevölkerung zu schrumpfen begann. Laut den Vereinten Nationen könnte die Bevölkerung Chinas bis ins Jahr 2100 von 1,42 Milliarden Menschen auf unter 800 Millionen sinken. Andere Schätzungen gehen sogar von einem Rückgang auf etwa 587 Millionen Menschen im selben Zeitraum aus. Die chinesische Regierung arbeitet nun intensiv daran, diese Entwicklung zu stoppen. Dazu bieten wirtschaftlich bedeutende Städte wie Hangzhou, Wenzhou oder Shenzen inzwischen finanzielle und berufliche Anreize, die es Familien erleichtern sollen, mehr Kinder zu bekommen. Weder die Aufhebung der Ein-Kind-Politik noch die finanziellen Anreize konnten die Geburtenrate in China bisher jedoch merkbar beeinflussen.

Fertilitätsrate nach Kontinenten von 1950 bis 2023 und Prognose bis zum Jahr 2100. Quelle: Statista

Ein Umdenken wird notwendig

Viele Länder reagieren bereits mit gezielten Maßnahmen, um die sinkende Geburtenrate aufzuhalten. Besonders das konservative Ungarn etwa setzt seit Jahren auf eine stark pronatalistische Politik: Familien mit mehreren Kindern werden steuerlich entlastet, Mütter mit vier oder mehr Kindern sind lebenslang von der Einkommensteuer befreit. Staatlich geförderte Kredite (Babaváró-Kredite) werden zur Geburt weiterer Kinder teilweise oder ganz erlassen, während Immobilienerwerb oder Familienautos finanziell gefördert werden. Auch Polen, Frankreich, Japan oder skandinavische Staaten investieren in finanzielle Anreize und den Ausbau von Kinderbetreuung. Viele dieser Maßnahmen sind tatsächlich erfolgreich, jedoch muss wesentlich mehr geschehen. Während Ungarn seine Fertilitätsrate von 1,23 (2011) auf zeitweise 1,59 (2021) steigern konnte, liegt sie 2024 bereits wieder bei etwa 1,5 und somit noch immer deutlich unter dem Reproduktionsniveau von 2,1. Das zeigt, wie schwer sich moderne Gesellschaften trotz massiver Anstrengungen damit tun, die Geburtenzahlen nachhaltig zu erhöhen.

Andere Forschungen, wie etwa von Nobelpreisträgerin Claudia Goldin, unterstreichen zudem, dass eine gleichmäßigere Aufteilung von Haushalt und Kinderbetreuung zwischen Männern und Frauen entscheidend ist. Die zu niedrige Geburtenrate ist kein „Frauenproblem“. Länder, in denen Männer mehr Hausarbeit und Kinderbetreuung übernehmen, weisen höhere Fertilitätsraten auf, und Paare mit ausgewogener Aufteilung der Pflichten haben öfter Kinder. Internationale Beispiele aber zeigen vor allem, dass pronatalistische Politik nur dann echte, nachhaltige Wirkung entfaltet, wenn sie tief in den sozialen und kulturellen Kontext eingebettet ist. Ein gesellschaftliches Umdenken muss also geschehen. Und vielleicht kann die kommende KI-Revolution uns wieder mehr auf Familien fokussieren lassen, statt auf Arbeit.

Insgesamt wird deutlich: Eine nachhaltige Erhöhung der Geburtenrate gelingt nicht durch finanzielle Anreize, sondern erfordert strukturelle Veränderungen und einen gesellschaftlichen Wertewandel. Die demografische Klippe und die Gefahren von zu niedrigen Geburtenraten müssen uns stets bewusst sein – auf gesellschaftlicher Ebene und auch als Individuum. Wenn wir heute keine neuen Generationen aufbauen, werden uns künftige Generationen fehlen – und das ist ein Preis, den keine Gesellschaft zahlen kann.

LUKAS LEYS ist Unternehmer, Gründer des Legal-Tech-Startups kontractory und Betreiber der Plattformen immobily.io, mietrecht.ai und gmbh.legal. Ihn treibt ein starkes Interesse am technologischen Fortschritt und an den gesellschaftlichen Auswirkungen, die dieser mit sich bringen wird. Sein Schwerpunkt liegt auf Blockchain-Technologie, Smart Contracts und dem Metaverse.

GABRIEL PAULUS ist Rechtsanwaltsanwärter in einer Wiener Anwaltskanzlei. Neben seinen in Rekordzeit abgeschlossenen Studien in Rechtswissenschaft, Politikwissenschaften und Europarecht hat er unter anderem in Internationalen Organisationen, im öffentlichen Dienst und in privaten Unternehmen Arbeitserfahrung gesammelt und spricht 10 Sprachen. In der Europawahl 2024 belegte er Listenplatz 8 der NEOS.