Wie liberal ist … Nihilismus?

Im Leben eines jeden jungen Mannes mit zu viel Freizeit und einer funktionierenden Internetverbindung gibt es den Moment, in dem man sich entscheiden muss: Welche Ideologie, welche Philosophie definiert jetzt meinen Charakter und bestätigt mir, dass ich das Leben verstanden habe?

Dass dabei viele beim Alten Rom landen, hat sich 2023 auch durch den Trend „Wie oft denkst du an das Römische Reich“ gezeigt. Und to be fair, Rom ist auch keine schlechte Antwort: Stoizismus ist eine grundsolide Philosophie, die vielen helfen kann, aber vor allem selten ideologisch abdriftet. Man zeige mir den „radikalen Stoizismus“, durch den sich mit Cicero ein totalitäres System rechtfertigen ließe. Aber Rom ist nicht die einzige Antwort: Viele landen bei ägyptischer oder griechischer Mythologie (ein Downgrade zur römischen), beim Existenzialismus (cool, aber irgendwie auch traurig) oder beim Kommunismus (nur traurig).

Und dann gibt es noch die eine ideologische Richtung, die neben dem Römischen Reich seit Jahren in diversen Ecken des Internets ein Comeback zu feiern scheint: den Nihilismus.

Edgy als Ideologie

Was Nihilismus genau ist, das ist wie bei jeder philosophischen Strömung nicht so einfach zu beantworten. Aber das ist „Wie liberal ist“, unsere nicht ganz ernsthafte Kolumne über all things Freiheit, und darum nehme ich mir ein bewusst vereinfachendes Urteil heraus: Beim Nihilismus geht es im Wesentlichen um die „Einsicht“, dass das Leben sinnlos sei. Was man daraus ableitet, dazu gibt es verschiedene Strömungen – aber ursprünglich leitet sich alles daraus ab, sich damit abzufinden, dass es keinen höheren Sinn gebe.

Klingt unsympathisch? Keine Sorge – es gibt mittlerweile unzählige Bücher darüber, wieso das nicht einfach nur traurig, sondern cool sein kann. Mit Titeln wie „The Sunny Nihilist“ schreiben große Namen aus den Bereichen Politik, Psychologie bis zu Self Help viel zu viele Seiten über die banale Erkenntnis, dass die Frage nach dem Sinn noch gar kein großes Wertigkeitsurteil ist. Das Fehlen einer Metaphysik – sei es Gott oder die Allerweltsansicht „der Sinn des Lebens ist, ihm einen Sinn zu geben“ – heißt nicht, dass dein Leben schlecht sein muss.

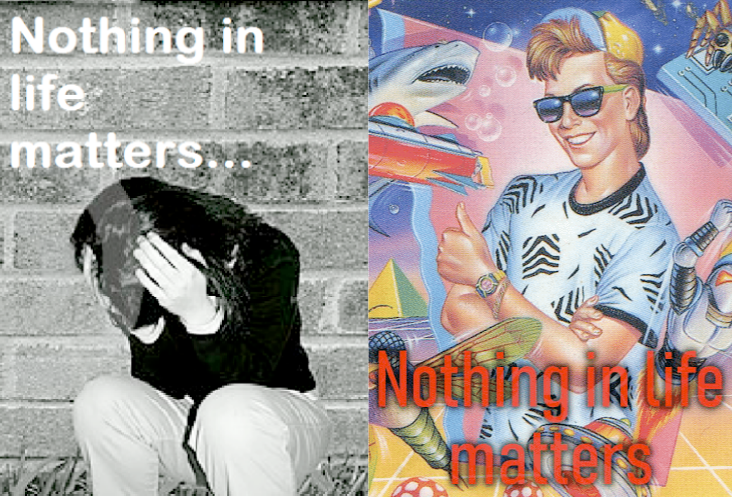

Und das Schlimmste: Für jedes dieser Bücher kommen gefühlt 200 Memes nach, die diese äußerst banale Erkenntnis nicht nur zur intellektuellen Leistung, sondern auch zum philosophischen Befreiungsakt umdeuten. Die Frage nach dem Sinn einfach zu leugnen, befreie die Menschen von der erdrückenden Last der Existentialisten, die an dieser Frage zerbrechen. (Nicht umsonst beginnt Albert Camus eines seiner bekanntesten Bücher mit dem Satz: „Es gibt nur ein wirklich philosophisches Problem: den Selbstmord.“) Wer sich einfach dazu entscheidet, den Sinn als Thema zu verwerfen, genieße unendliche Freiheit – und Coolness.

Es gibt aber mehrere Probleme mit dem Nihilismus, die auch die Freiheit betreffen. Und ich weiß, wie sich dieser Satz für geneigte Liberale lesen muss. Will mir da jemand jetzt vorschreiben, welcher Philosophie ich zu folgen habe? Der Grundfreiheits-Alarm schrillt auf, und das ist gut so. Aber es geht mir gar nicht darum, Nihilisten jetzt zurück zur Sinnfrage zu bekehren – sondern konkrete negative Aspekte aufzuzeigen, die aus dem Nihilismus folgen können, aber nicht müssen.

Anleitung zum Glücklichsein

Problem Nummer 1: Im besten Fall ist Nihilismus eine Einladung zur Passivität. Denn wenn nichts wirklich zählt, muss ich mich auch nicht dafür interessieren. Auf metaphysischer Ebene ist dem gar nicht groß zu widersprechen: Auch ich bin der Meinung, dass unser Leben keinen Sinn haben muss, um ein glückliches Leben zu sein. Das Problem ergibt sich erst, wenn das Metaphysische auf die konkrete Ebene wandert – auf die politische.

Denn dann werden politische Probleme schnell zur Nebensächlichkeit umgedeutet. Besonders wenn die eigene Betroffenheit nur abstrakt vorhanden ist, kennen wir dieses Phänomen aus dem Alltag: „Bildungspolitik? Ich war seit 50 Jahren in keiner Schule mehr.“ Ähnlich ist es mit dem Gesundheitswesen für Zusatzversicherte oder Außenpolitik für alle, die glauben, dass die Neutralität uns schützt. Sogar der Klimawandel wirkt mit Verweis auf den Nihilismus wie ein Lercherlschas: Ich mache mein eigenes Glück nicht von externen Umständen abhängig, am Ende sind wir ohnehin alle tot, und nichts zählt. Es war noch nie so einfach, trotz widriger Umstände glücklich zu sein.

Wenn sich das wie ein edgy 15-Jähriger anhört, ist das Absicht: Denn diese Einstellung hat wenig mit erwachsenem Denken zu tun. Das große Aber der Politik ist, dass sie dich auch dann betrifft, wenn du glaubst, nicht betroffen zu sein. Höhere Steuern zahlen wir alle, eine korrupte Regierung kostet uns alle das Geld, das wir anderswo besser brauchen könnten – sei es bei Bildung, Gesundheit oder Sicherheit. Und spätestens dann, wenn die Folgen des Klimawandels unsere Lebensgrundlagen angreifen oder die Armee einer aggressiven Diktatur an der Grenze steht, dringt die Politik in unser aller Leben. Auch in das der Nihilist:innen.

Moralischer Relativismus

Diese Einstellung kann sogar noch weitreichendere Folgen haben: Und zwar dann, wenn sich Anhänger:innen des Nihilismus nicht nur auf ihren bequemen Pseudointellekt zurückziehen, sondern noch weiter gehen und sich trotzdem für „kritische Geister“ halten. Sie gehen in die Debatte mit der Prämisse, dass nichts wirklich wichtig ist, und erzählen dann anderen weiter, dass sie auch so denken sollten. Das ist Gift für jede Debatte.

Und wenn man sich die Talking Points verdeutlicht, die aus dieser Einstellung folgen, bleibt eigentlich nicht viel übrig. Wenn es bei politischen Richtungsentscheidungen völlig egal ist, wie sie ausgehen, bleibt eigentlich nur noch, die Frage zu verneinen. Und wenn man sie nicht verneinen kann – der Ukraine-Krieg ist genauso eine Realität wie der Klimawandel –, dann arbeitet man sich eben an der Relevanz der Frage ab.

Das führt zu einem gefährlichen Kulturrelativismus. Wenn nichts wichtig ist und man die Kritik an der Frage zum Hauptthema macht, um sich selbst die eigene intellektuelle (und philosophische) Überlegenheit beweisen zu müssen, argumentiert man nämlich schnell für Furchtbares. Talking Points von Nihilist:innen auf Twitter/X sind etwa, dass manche Völker eben nicht für die Demokratie gemacht wären: „It’s not part of our culture.“ Wer für Demokratie statt Diktatur in Ländern von Russland bis Eritrea argumentiert, erntet Gelächter: Lächerlich sei es, sich darüber aufzuregen, das habe keinerlei Auswirkung auf uns und sei eine Angelegenheit der Menschen vor Ort. (Dass die „Menschen vor Ort“ in Diktaturen eben nicht selbst entscheiden können, den Widerspruch sehen sie nicht.)

Wenn Nihilismus auf die Realität trifft

Jetzt könnte man meinen, das wären selektiv ausgewählte Talking Points aus dem Internet, die keine reale Bedeutung haben. Lass die Neigungsgruppe Nihilismus doch einfach glauben, sie wäre im Recht. Aber so einfach ist das nicht: Denn während sich dieser ganz spezielle Menschenschlag, der lieber beim alten Rom hätte bleiben sollen, in seiner eigenen Intelligenz gefallen muss, dreht sich die reale Welt weiter. Und das ist eine Welt, die mitten in einem Kampf der Systeme steckt – mehr Demokratie oder mehr Diktatur?

Für Wladimir Putin gibt es nichts Besseres als Menschen im Westen, die dem nihilistischen Kulturrelativismus verfallen sind. Im Bestreben, sich möglichst smart und edgy zu fühlen und sich nicht mit schwierigen Fragen in der Welt auseinandersetzen zu müssen, betreiben sie nichts anderes als Diskurszerstörung: Wenn man Hilfe für die Ukraine fordert, wird der Krieg relativiert, wenn man eine stärkere Außenpolitik fordert, wird der Sinn hinterfragt. Eine bessere öffentliche Debatte könnte sich für Putin nicht mal ergeben, wenn er dafür zahlt – was er in Form von Wahlmanipulation, Trollfabriken und Zahlungen an „befreundete“ Parteien auch tut.

Ähnlich ist es mit vielen anderen Themen. Ölkonzerne freuen sich über die Edgelords, die so tun, als wären fossile Brennstoffe noch immer ein Garant für Wohlstand. Autoritäre Staaten im Mittleren Osten können ihr Glück kaum fassen, dass sich nützliche Idioten aus westlichen Staaten aus freien Stücken entscheiden, ihnen das Wort zu reden. In langen, Startup-sprachigen Threads werden Staaten wie Saudi-Arabien gelobt, ohne Themen wie Demokratie und Menschenrechte auch nur zu erwähnen.

Einstiegsdroge ins Totalitäre

Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum Nihilismus so gefährlich für die öffentliche Debatte ist: Historisch ist er auch ein Wegbereiter für totalitäre Ideologien. Die nihilistische, rebellisch aufgeladene Zeit der 1920er Jahre, in der mit sämtlichen Konventionen gebrochen wurde, bereitete fruchtbaren Boden für den Faschismus auf, die fast schon gedemütigte entpolitisierte russische Gesellschaft lieferte die Rahmenbedingungen für den Kommunismus.

Wenig überraschend gibt es heute also kaum eine nihilistischere Gesellschaft als Russland. Obwohl sich Putin als großer ideologischer Anführer des konservativen Christentums gibt, macht sich im Volk vor allem das Gegenteil breit: Die allgemein wahrnehmbare Sinnlosigkeit jedweder politischen Debatte führt zu einer unpolitischen Gesellschaft, in der nichts wahr und alles möglich ist. Der Autor Peter Pomerantsev beschreibt in seinem Buch „Nothing Is True And Everything Is Possible“, wie sich das Unpolitische, der Nihilismus und Kulturrelativismus in allen Bereichen der russischen Gesellschaft verbreitet haben: von Reality-TV-Shows bis zum Nachtleben.

Gesellschaften, in denen der Nihilismus zur inoffiziellen Staatsdoktrin wird, werden logischerweise zum Nährboden für autoritäre „Strongmen“. Denn die meisten Menschen fühlen sich nicht intellektuell, wenn das Leben sinnlos ist. Sondern hilflos. Und da kommen Führerpersönlichkeiten, die einfache Antworten auf schwierige Fragen geben, gerade recht. Wenn das bedeutet, einen offensichtlichen Krieg als „militärische Spezialoperation“ zu benennen, sei’s drum. Man kann sich ohnehin an nichts festhalten. Nichts ist wahr, alles ist möglich.

Fazit

Und ja, das ist natürlich alles weit ausgeholt. So gut wie jede Philosophie, jede Ideologie hat ihre Extreme, die besonders verhaltensauffällige Exemplare hervorbringt. Es gibt viele Nihilist:innen, die ihre Weltsicht wenigstens konsequent vertreten und die Sinnfrage zwar leugnen, aber nicht anderen Menschen einreden wollen, dass es sinnlos sei, sich mit solchen Themen zu beschäftigen.

Im besten Fall heißt Nihilismus, sich nicht von der Sinnfrage deprimieren zu lassen. Im schlimmsten Fall bedeutet es, in sämtlichen Bereichen des Lebens Diskurszerstörung zu betreiben – und damit das Geschäft der Autoritären mitzuspielen. Darum wäre es gefährlich, wenn die philosophische Edgyness zu dominant wird. Denn um die Decke lauern schon Putin, Orbán und Co., um die Flanke des Nihilismus zu verwerten.