Wachstum durch Entbürokratisierung

Am 31.03.2025 gab die Statistik Austria die genauen Zahlen zum Budget des Jahres 2024 bekannt: Das Defizit des Staats betrug letztes Jahr 4,7 Prozent oder 22,5 Milliarden Euro. Die Schätzung der EU-Kommission hierzu lag zuvor bei 3,6 Prozent. Der öffentliche Schuldenstand erreichte dadurch den historischen Rekordwert von 394,1 Milliarden Euro, während die Schuldenquote damit nun auf 81,8 Prozent anstieg.

Diese unschönen Daten zur Entwicklung des österreichischen Staatshaushalts wurden kurz nach der Bekanntgabe des Budgetausschusses des Nationalrats veröffentlicht, dass der bisher angenommene Konsolidierungsbedarf für 2025 in Höhe von 6,4 Milliarden Euro wahrscheinlich noch um einige Milliarden höher sein wird. Mittlerweile ist bekannt, dass ein Defizitverfahren vermutlich unvermeidbar ist. Auch wenn Österreich jetzt ein Milliarden-Sparpaket umsetzt, wird das Defizit am Ende des Jahres ca. 4,5 Prozent betragen.

Österreich befindet sich bereits im dritten Jahr einer Rezession und steuert ohne mutige Maßnahmen langsam, aber sicher auf eine Wirtschaftskrise zu. Es gibt kaum noch wirtschaftliche Daten in diesem Land, die auf etwas anderes hindeuten könnten. Laut Statistik Austria hat neben dem Rückgang der Wirtschaftsleistung insbesondere der Staat Schuld am Defizit des Landes – getrieben beispielsweise durch hohe Anpassungen bei Gehältern und Pensionen in der öffentlichen Verwaltung oder den hohen Kosten bei Sozialleistungen.

Österreich am wirtschaftlichen Scheideweg

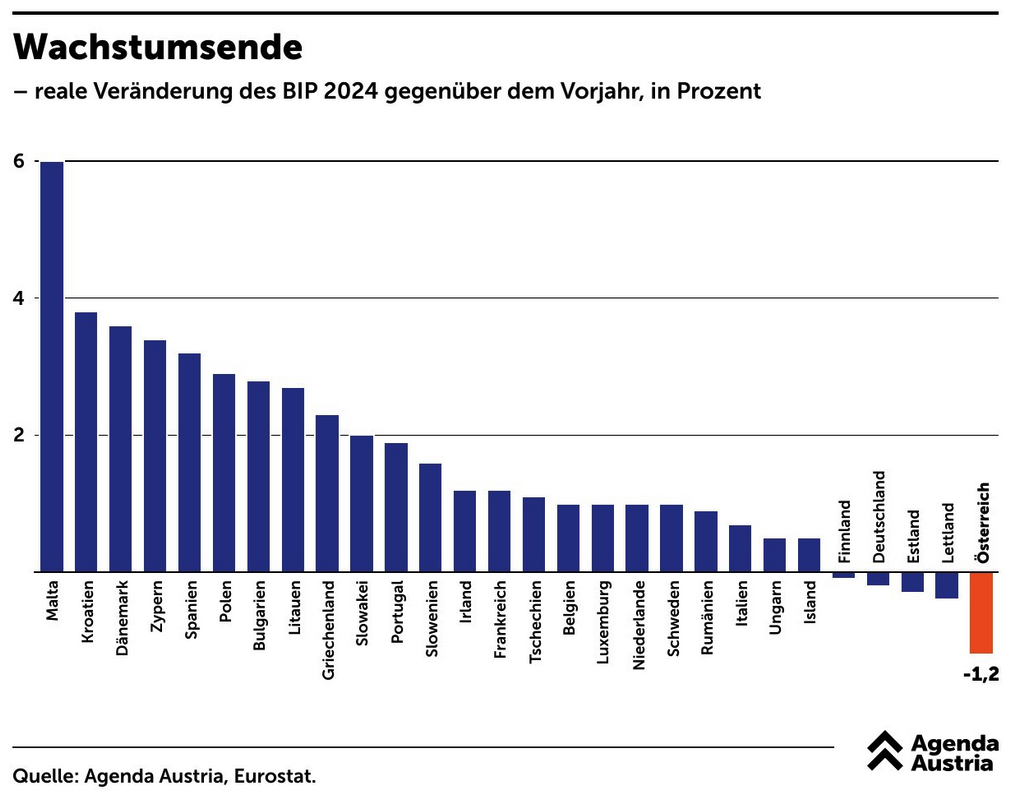

Österreich erlebt aktuell ein Rendezvous mit der Realität. Der Staat lebte über seine Verhältnisse, gab zu viel Geld aus, das er nicht wirklich hatte, und kam aus den multiplen Krisen der letzten Jahre nicht gut heraus. Mit einer Staatsquote von 55,8 Prozent zählt das Land zu den Spitzenreitern weltweit, verzeichnet jährlich neue Rekordsteuereinnahmen und schreibt dennoch ein dauerhaft zu hohes Defizit. Die Wirtschaft leidet darunter. Sowohl bei Bruttoinlandsprodukt (BIP) als auch BIP-pro-Kopf verzeichnen wir aktuell die intensivste Schrumpfung aller EU- und OECD-Länder. Wir sind innerhalb der Europäischen Union nicht nur das Schlusslicht, sondern liegen gleichzeitig auch noch mit großem Abstand hinter dem vorletztplatzierten Land. Die Lage ist also ernst. Einige Expert:innen sprechen bereits von einem drohenden „verlorenen Jahrzehnt“.

Quelle: Agenda Austria

Mit einer Steuer- und Abgabenquote von 43,2 Prozent liegt Österreich EU-weit hinter Frankreich und Belgien bereits auf Platz 3 – doch diese Länder verzeichnen ein positives Wirtschaftswachstum. An diesem Punkt würden zusätzliche Steuererhöhungen die bereits schrumpfende österreichische Wirtschaft eher überlasten, mit dem Effekt, dass die Steuereinnahmen dadurch insgesamt nicht mehr nur nicht steigen, sondern sogar sinken. Der steuerliche Spielraum scheint also ausgeschöpft. Woher das in Zukunft benötigte Wirtschaftswachstum für das kleine Binnenland kommen soll, ist fraglich. Doch es gibt einen Bereich, in dem Österreich über viele Jahre erstaunlich viel ungenutztes Potenzial aufgebaut hat, das es nun gezielt einsetzen könnte, um aus der Krise herauszukommen: Entbürokratisierung.

Von sinnvoller Bürokratie zur Überbürokratisierung

Der Soziologe Max Weber sah in der Bürokratie die rationalste Form der Herrschaft: Klare Regeln, feste Zuständigkeiten und eine hierarchische Struktur sollten Willkür verhindern und gleiche Behandlung für alle ermöglichen. Bürokratie kann in ihrer idealtypischen Form als neutrales, rationales Verwaltungssystem verstanden werden, das auf Regeln, Zuständigkeiten und Verfahren beruht – also als sinnvolles Mittel zum Zweck einer effizienten, nachvollziehbaren und vor allem gerechten Verwaltung.

Wie befinden uns in Österreich aktuell aber weit weg von diesem Idealzustand. Besonders in den vergangenen zwei Jahrzehnten zeigte sich in vielen Aspekten von Politik und Verwaltung ein starker Trend zur Überregulierung. Politisch gesehen kann Bürokratie nämlich bewusst zur Machtsicherung und gleichzeitiger Vermeidung von Verantwortung eingesetzt werden. Dadurch wird sie mit der Zeit mehr und mehr zu einem politischen Selbstzweck auf Kosten der Allgemeinheit. Sie wird zu etwas, was nicht mehr den Bürger:innen dient, sondern immer mehr dem System selbst.

Der US-amerikanische Ökonom William Niskanen zeigte das in seinem Budgetmaximierungsmodell (Public-Choice-Theorie). Akteur:innen in der öffentlichen Verwaltung handeln nicht (ausschließlich) im öffentlichen Interesse, sondern verfolgen auch ihre eigenen Interessen, etwa Status, Macht oder Einfluss. Diese spiegeln sich oft im Versuch wider, das eigene Budget zu maximieren. Jede Regel erzeugt neue Auswirkungen, die dann wiederum weitere Regelungen erfordern. Politiker:innen und Verwaltungen schaffen sich stets weitere Zuständigkeiten, um ihren eigenen Einfluss auszubauen. Vereinfachungen, Entbürokratisierung oder Digitalisierung scheitern an der gezielt aufgebauten Trägheit und dem internen Widerstand des Systems, das sich nicht selten irgendwann vor allem selbst verwaltet.

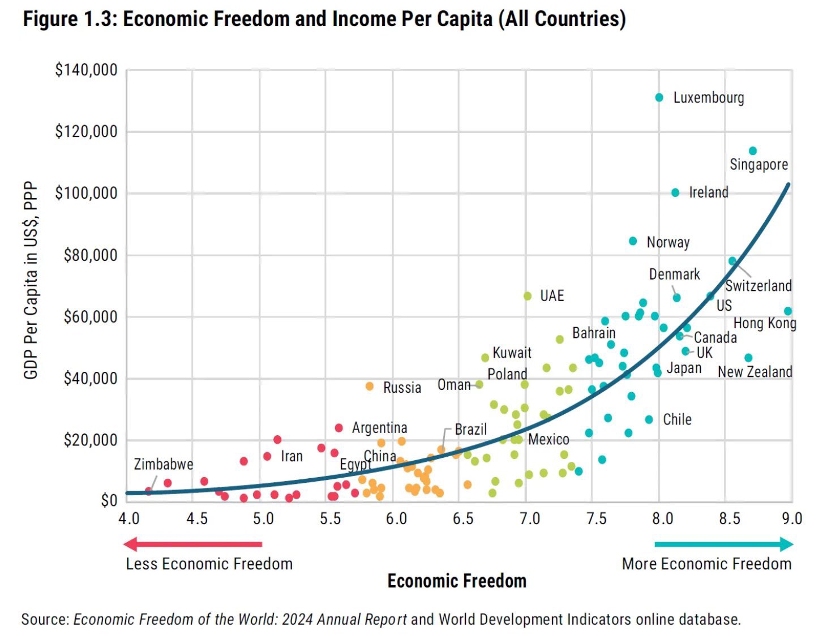

Quelle: Fraser Institute

In einem überregulierten System bleibt dadurch auch viel wirtschaftliches Potenzial ungenutzt. Kaum ein ökonomischer Zusammenhang ist so gut belegt wie jener zwischen wirtschaftlicher Freiheit und Wohlstand. Länder mit höherer wirtschaftlicher Freiheit weisen ein tendenziell höheres BIP pro Kopf auf, welches einer der wesentlichen Indikatoren für Wohlstand, Lebensstandard und wirtschaftliche Stärke eines Landes ist. So zeigt eine Analyse des kanadischen Fraser Institute, dass mehr gemessene wirtschaftliche Freiheit stark mit höheren Wachstumsraten des Pro-Kopf-Einkommens assoziiert ist. Die logische Schlussfolgerung: Österreich benötigt Wirtschaftswachstum, also könnte Entbürokratisierung gezielt als politische Maßnahme eingesetzt werden. Und damit würde das Land auf einen internationalen Trend aufspringen.

Umdenken in der Europäischen Union

Im März 2025 hat die EU-Kommission das sogenannte Omnibus-Paket vorgestellt. Dieses Maßnahmenbündel zielt auf Entbürokratisierung ab, indem z.B. bestehende Berichts- und Nachweispflichten für Unternehmen reduziert und vereinfacht werden. Insbesondere sollen Regelungen wie das Lieferkettengesetz abgeschwächt und Nachhaltigkeitsberichterstattungen für Unternehmen reduziert werden. Ziel ist die Vereinfachung der EU-Vorschriften und die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Werden die Vorschläge wie geplant umgesetzt, könnten konservativen Schätzungen zufolge jährlich rund 6,3 Milliarden Euro an Verwaltungskosten eingespart werden.

Diesem Prozess voraus ging der sogenannte Draghi-Bericht, in dem der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi (2011–2019) im September 2024 tiefgreifende Reformen für einen strukturellen Neustart von Europa vorschlug. Der 73-seitige Bericht mit dem Titel „The future of European competitiveness“ betont dabei die Rolle von regulatorischen Belastungen, die durch komplexe und umfangreiche Regulierungen Wirtschaftswachstum und Innovation behindern. Auch sei die regulatorische Unsicherheit, die mit der Komplexität der Regulationen verbunden ist, ein wesentliches Hemmnis. Verzögerte politische Entscheidungen und mangelnde Koordination zwischen verschiedenen Strategien bremsen wirtschaftliche Fortschritte zusätzlich.

Quelle: Selektiv

Einem Bericht von Selektiv zufolge hat sich das Volumen der EU-Gesetzgebung seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2010 auf knapp 20 Millionen Wörter verdoppelt. Ein durchschnittlicher EU-Rechtsakt umfasste im Jahr 2000 etwa 54.000 Wörter, während es im Jahr 2024 durchschnittlich 160.000 Wörter waren. Besonders die Anzahl der direkt anwendbaren EU-Verordnungen ist in diesem Zeitraum deutlich gestiegen. Diese Zahlen veranschaulichen deutlich, dass es erhebliches Potenzial für Deregulierung, Liberalisierung und Entbürokratisierung für unseren Kontinent gibt.

Effizienz auf US-Art: Bürokratie raus, Elon rein

Einen ungewöhnlicheren und umstritteneren Weg gehen die USA mit der Schaffung des sogenannten Department of Government Efficiency (DOGE). Das U.S. DOGE Service (USDS), das am 20. Januar 2025 durch eine Executive Order von Präsident Donald Trump ins Leben gerufen wurde, markiert die Umwandlung des ursprünglich unter Barack Obama gegründeten United States Digital Service in ein politisch aufgeladenes Instrument radikaler Verwaltungsreform. Ziel der neuen Einrichtung ist es offiziell, staatliche Technologie- und Softwaresysteme im Namen von Effizienz und Produktivität zu optimieren – in der Praxis jedoch geht es um einen bisher beispiellosen Zugriff auf staatliche Infrastrukturen.

Die nicht ganz korrekt als „Department“ bezeichnete Organisation wird vom umstrittenen Tech-Milliardär Elon Musk geleitet. Sein Team und er erhalten dafür weitreichenden Zugang zu sämtlichen nicht klassifizierten Daten, IT-Systemen und Verwaltungsstrukturen des US-Bundes. Jede Behörde ist zudem verpflichtet, ein eigenes DOGE-Team einzurichten. Dabei sind klar definierte Kontrollmechanismen oder unabhängige Aufsicht Mangelware. Die Vorwürfe von illegaler Datenbeschaffung oder unbefugtem Zugriff auf sensible Daten werden bereits vor Gericht geprüft. Gleichzeitig werden verfassungsrechtliche Bedenken gegen Musk und DOGE geführt. Das intrusive Verhalten des exzentrischen Elon Musk innerhalb staatlicher Strukturen ruft Widerstand und grundlegende Fragen nach potenziellem Machtmissbrauch, Interessenkonflikten und der Aushöhlung demokratischer Prozesse in den USA auf. Ein Beispiel, wie man die eigentlich wichtige Entbürokratisierung in der Praxis nicht umsetzen sollte.

DOGE identifizierte jedoch bisher trotz allem ein erhebliches Einsparungspotenzial. Innerhalb der US-Verwaltung traten sowohl Steuergeldverschwendungen und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung als auch strafrechtlich relevante Machenschaften zutage. Laut offiziellen Angaben von DOGE wurden bereits etwa 160 Milliarden US-Dollar eingespart. Allerdings wurden diese Zahlen von unabhängigen Analysen wiederholt infrage gestellt. So wurde zwischendurch festgestellt, dass ein erheblicher Teil der angeblichen Einsparungen auf fehlerhaften oder irreführenden Berechnungen basierte, wie beispielsweise Mehrfachzählungen oder die fälschliche Angabe, ein 8-Millionen-Dollar-Vertrag sei 8 Milliarden US-Dollar wert gewesen.

Für seine zweite Amtszeit erklärte Donald Trump Deregulierung und Sparpolitik zu zentralen politischen Prioritäten. Denn die ausufernde Staatsverschuldung muss unter Kontrolle und das Budget auf Konsolidierungspfad gebracht werden. Im Jahr 2024 erreichte die US-Staatsverschuldung die astronomische Summe von 35,4 Billionen US-Dollar. Wenn das Budget nicht ausgeglichen wird, droht bis zum Ende der Präsidentschaft von Donald Trump laut Statista eine Staatsverschuldung von ca. 46,7 Billionen Dollar. Das Budgetdefizit der USA lag im Jahr 2024 mit ca. 1,83 Billionen US-Dollar bei etwa 7,6 Prozent des BIP. Inzwischen machen bereits die Zinszahlungen für die Staatsverschuldung der USA alleine schon mehr aus als das gesamte Verteidigungsbudget der mächtigsten Armee der Welt. An der Entbürokratisierung zur Stärkung der Wirtschaft führt auch in den USA kein Weg vorbei.

Radikale Deregulierung in Argentinien

Das wohl interessanteste Wirtschaftsexperiment der aktuellen Zeit findet in Argentinien statt. Der streitbare Präsident des Landes, Javier Milei, führt entsprechend seiner minimalstaatlichen Ideologie radikale Reformen durch, schließt die Hälfte der Ministerien, kündigt zehntausende Staatsbedienstete und will so eines der wirtschaftlich freiesten Länder der Welt erschaffen. Das erste Jahr der sogenannten Kettensägen-Reformen verblüffte viele Kritiker:innen und zeigte, dass auch radikale Reformen in kurzer Zeit zu wesentlichen wirtschaftlichen Verbesserungen führen können. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor hierbei war das neu geschaffene Ministerium für Deregulierung.

„We work to increase economic freedom, reduce public spending, and increase state efficiency. Come in and tell us what bureaucratic regulations are hindering your business. We welcome your suggestions.“

— Ministerium für Deregulierung und Staatsreform

Die argentinische Regierung arbeitet aktiv mit der Bevölkerung zusammen, um schädliche Bürokratie und Regulierung zu identifizieren, zu überprüfen und im Falle zu eliminieren. Minister Federico Sturzenegger (ehem. Präsident der Argentinischen Nationalbank) ließ bereits rund 20 Prozent der über 300.000 Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Landes anpassen oder streichen. Erklärtes Ziel ist es, bis zu 70 Prozent zu streichen oder zu modernisieren. Alle Minister:innen der Regierung sind verpflichtet, sämtliche Gesetze und Vorschriften in ihrem Zuständigkeitsbereich zu überprüfen und innerhalb einer Frist umfassende Deregulierungsvorschläge vorzulegen.

Die von der Vorgängerregierung geerbte Inflationskrise wurde durch radikale Maßnahmen binnen kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht. Einzelne Entbürokratisierungen und Liberalisierungen erzielten große Verbesserungen für die Bevölkerung. So hat die Reform der strengen Mietrechtsgesetzgebung für eine Verdreifachung des Wohnungsangebots und um ca. 30 Prozent günstigere Mieten gesorgt. Die Abschaffung eines Importlizenzsystems hat zu einem Preisrückgang von ca. 20 Prozent bei Bekleidungsartikeln und ca. 35 Prozent bei Haushaltsgeräten geführt. Die Wirtschaft des Landes erreichte im Jahr 2024 nach einem anfänglichen „Tal der Tränen“ durch die radikalen Reformen ein reales Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent, eine signifikante Reduktion der Armut und Verbesserungen in vielen Kennzahlen.

Im Index der wirtschaftlichen Freiheit (Index of Economic Freedom) der Heritage Foundation konnte Argentinien seit 2024 um 21 Punkte auf Platz 124 aufrücken (Österreich nimmt hierin nur den 32. Platz weltweit ein und wird als „moderately free“ eingestuft). Andere Länder oder Institutionen wie die OECD beobachten die Entbürokratisierung des Landes genau, um wichtige Lehren daraus zu ziehen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht inzwischen von 5,0 Prozent Wirtschaftswachstum in den Jahren 2025 und 2026 aus – eine der höchsten Wachstumsraten weltweit. Präsident Javier Milei demonstriert eindrucksvoll, dass radikale Reformen nicht zwangsläufig zu einem Popularitätsverlust führen. Laut aktuellen Daten genießt er eine Zustimmungsrate von 62 Prozent und zählt damit zu den drei weltweit am meisten geschätzten Staats- und Regierungschef:innen.

Österreich braucht jetzt auch Entbürokratisierung

Die ersten Schritte zur notwendigen Entbürokratisierung in Österreich sind bereits gesetzt. Mit Sepp Schellhorn als Staatssekretär für Deregulierung hat die Regierung erstmals eine zentrale Anlaufstelle für den Bürokratieabbau geschaffen. Schellhorns Hauptaufgabe besteht darin, bürokratische Hürden abzubauen und wirtschaftliche Chancen zu stärken – insbesondere im Zusammenspiel mit den Bundesländern, wo viele Regelungen entstehen. Sein Erfolg wird auch davon abhängen, ob es ihm gelingt, ressortübergreifend Wirkung zu entfalten. Auf Österreich kommen harte Jahre zu. In den kommenden Tagen wird das Sparpaket des Finanzministeriums für 2025 im Detail bekanntgegeben. Die kommenden Monate werden somit zum Gradmesser, ob Österreich den Wandel vom Verwalter zum Gestalter schafft.

Österreichs Verwaltung ist im internationalen Vergleich besonders teuer. Innerhalb der Europäischen Union liegt der Durchschnitt um ein ganzes Viertel niedriger. Strukturelle Probleme, wie die durch Bürokratie verursachten hohe Kosten für Unternehmen und die darunter leidende Wettbewerbsfähigkeit, bremsen die benötigte wirtschaftliche Dynamik aus. Das sind jedoch gute Neuigkeiten. Denn das bedeutet, dass Österreich genau hier sein Potenzial zur Entbürokratisierung und Deregulierung nutzen kann, um dringend benötigtes Wirtschaftswachstum zu erzielen. Angesichts der anhaltenden Rezession und des zunehmenden Budgetdefizits ist genau jetzt der Moment, um entschlossen zu handeln – durch den Abbau übermäßiger Bürokratie, eine schlankere, effiziente Verwaltung, gezielten Einsatz von Technologie sowie clevere Maßnahmen und neue Freiräume für wirtschaftliches Wachstum.

Österreich hat nun lange über seine Verhältnisse gelebt und sich wohl zu sehr auf einem träge gewordenen Staatsapparat ausgeruht, der mit steigenden Kosten und sinkender Effizienz zu kämpfen hat. Es ist an der Zeit, den Reformstau, der nicht nur auf die Verwaltung, sondern auf das gesamte wirtschaftliche Klima drückt, zu beenden, und die Krise als Chance zu sehen. Andere Länder zeigen längst vor, dass mutige Deregulierungspolitik Wachstum erzeugen kann, ohne soziale Sicherheit oder Rechtsstaatlichkeit zu gefährden. Österreich verfügt über dieses Potenzial. Es muss intelligent genutzt werden. Was jetzt gebraucht wird, ist politischer Mut – und zwar in einem Ausmaß, das wir in Österreich lange nicht gesehen haben.

LUKAS LEYS ist Unternehmer, Gründer des Legal-Tech-Startups kontractory und Betreiber der Plattformen immobily.io, mietrecht.ai und gmbh.legal. Ihn treibt ein starkes Interesse am technologischen Fortschritt und an den gesellschaftlichen Auswirkungen, die dieser mit sich bringen wird. Sein Schwerpunkt liegt auf Blockchain-Technologie, Smart Contracts und dem Metaverse.